Volume 7 MTL: La poésie ouvrière avec Michael Nardone et Mark Nowak

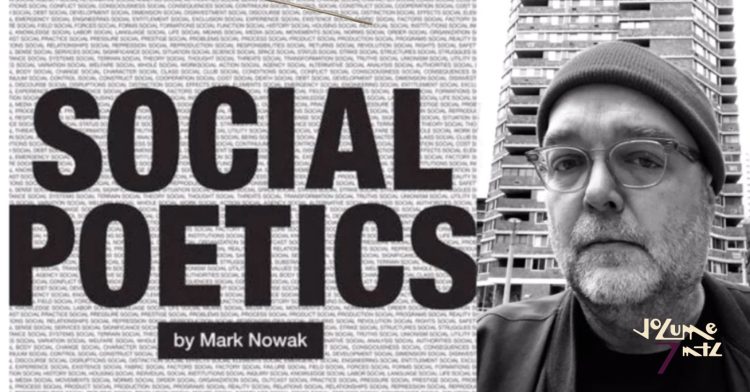

Le remarquable poète Mark Nowak et le poète et éditeur montréalais Michael Nardone discutent des contours de la production littéraire singulière de Nowak au cours des deux dernières décennies. La conversation se concentrera sur l’ensemble de la poésie ouvrière de Nowak – représentée dans ses livres révolutionnaires tels que Shut Up Shut Down et Coal Mountain Elementary – afin d’ouvrir un dialogue sur l’essai le plus récent de Nowak, Social Poetics. Ce livre documente le militantisme imaginatif et les solidarités émergentes d’une nouvelle communauté de poésie ouvrière insurgée qui se développe à travers le monde.

Ce qui suit est une transcription éditée d’une conversation entre Michael Nardone et Mark Nowak (traduit de l’anglais original) dans le cadre du salon et conférence du livre d’art Volume 7 MTL, le 5 octobre 2024 à Montréal.

Michael Nardone: Mark a publié ce livre important, Social Poetics, que je considère comme une synthèse des perspectives qui ont été présentes dans ton travail au cours des deux dernières décennies au moins. Pour définir une poétique sociale, il s’appuie sur les travaux de Langston Hughes, d’Amiri Baraka et de l’écrivain kenyan Ngũgĩ wa Thiong’o, entre autres. Au début de notre conversation, j’ai pensé demander à Mark de décrire cette généalogie et de préciser ce qu’il entend par « poétique sociale ».

Mark Nowak: Bien sûr. Pendant longtemps, j’ai enseigné, en plus de l’université, la poésie dans les écoles et dans les prisons. Je faisais cela depuis la fin des années quatre-vingt.

Je l’ai d’abord fait à Chicago avec un groupe de Teamsters, de plombiers, [et] d’autres. Mais tu sais, je viens d’un milieu très ouvrier. Tous les membres de ma famille travaillaient dans une usine. Et je me suis demandé, quelque part, si je pouvais prendre ce modèle d’enseignement de la poésie dans les écoles, d’enseignement de la poésie dans les prisons, et l’amener dans les usines, sur les lieux de travail, dans les salles des syndicats, etc. Je l’ai d’abord fait à Chicago avec un groupe de Teamsters, de plombiers, [et] d’autres.

Mais pour le premier projet majeur – je vivais dans les « villes jumelles » (Twin Cities) de St. Paul et Minneapolis, et une grande usine d’assemblage Ford avait annoncé sa fermeture. J’avais des relations étroites avec l’UAW, le syndicat des ouvriers de l’automobile, et je leur ai dit : « Imaginez que j’organise un atelier de poésie entre les heures de travail ? » Et étonnamment, ils ont accepté. Nous avons donc publié une petite annonce dans le bulletin d’information de l’UAW. Certaines personnes se sont inscrites et, entre les quarts de travail, elles sont venues écrire sur leur expérience de travail dans cette usine pendant 30 ans, 40 ans, toute une vie ; certaines d’entre elles avaient des enfants qui venaient de commencer à travailler dans l’usine. Et c’était une incroyable poésie qui en ressortait.

À cette occasion, j’ai obtenu une petite bourse de voyage d’une fondation locale pour me rendre en Afrique du Sud, car mon propre recueil de poèmes, Shut Up Shut Down, avait été publié par une maison d’édition des Twin Cities, Coffeehouse Press. Lorsque j’ai appris que j’allais en Afrique du Sud, j’ai écrit au syndicat de ce pays […] parce que je savais qu’il y avait des usines Ford.

Et dans la grande tradition de l’Afrique du Sud, où l’idée de faire de la littérature et de l’organisation syndicale a toujours été associée, ils m’ont répondu. C’était amusant parce que, vous savez, j’ai toujours essayé d’organiser d’autres ateliers de ce genre aux États-Unis ; personne n’a jamais répondu à mes téléphones ou à mes courriels. Et l’Afrique du Sud, ils m’ont répondu par une lettre de deux pages : « Nous aimerions que vous veniez ces deux jours à Port Elizabeth, ces deux jours à Pretoria. Voici le programme. Voici le numéro de portable de votre chauffeur qui viendra vous chercher à l’hôtel. Êtes-vous végétarien pour le déjeuner du traiteur ? »

Tout ce projet est donc né de l’envoi d’un simple courriel. Et je voulais écrire Social Poetics d’une manière qui ne soit pas une série d’essais qui se sentiraient vraiment éloignés des participant·es au livre.

Une grande partie du livre porte sur un groupe que je dirige depuis 15 ans et qui s’appelle la « Worker Writers School ». À New York, nous collaborons avec des écrivain·es issu·es de différents centres de travailleur·euses. Ainsi, beaucoup de nos participant·es sont des nounous des Caraïbes et d’Amérique centrale, des travailleurs sociaux pour personnes âgées, des membres de la « New York Taxi Workers Alliance », du « Street Vendor Project », dont les membres vendent des falafels dans les rues et d’autres choses du même genre. Nous nous réunissons une fois par mois et nous écrivons des poèmes.

Nous les publions dans des chapitres et des livres, et plus récemment, dans des projections lumineuses et des enseignes au néon, et ça fait maintenant 15 ans que nous faisons ça.

Michael Nardone: Tu donnes également des ateliers dans les universités ?

Mark Nowak: Oui.

Michael Nardone: J’ai fait des études supérieures d’écriture, sans jamais avoir participé à un atelier d’écriture créative auparavant. Le programme que j’ai suivi était assez conservateur, et le modèle d’atelier qui y était pratiqué reproduisait sans cesse une certaine approche à la poésie qui me semblait assez limitée en termes de ce que la poésie et la poétique peuvent être. Pour cette raison, je n’ai jamais été très intéressé par ce modèle d’enseignement de la poésie, mais je suis impressionné par la façon dont vous en présentez une possibilité différente. J’aimerais donc savoir si vous pourriez discuter de votre approche de la forme de l’atelier, puisque vous y consacrez un chapitre entier du livre.

Mark Nowak: Oui, tu sais, une partie de moi aime vraiment le modèle de l’atelier, hein ? Mais cela vient du fait que j’ai d’abord enseigné pendant 15 ans dans un collège communautaire à inscription libre. Tu sais, il y a beaucoup d’étudiant·es immigré·es et réfugié·es. Les ateliers de la Worker Writers School ne sont pas très différents de cela. Avoir la possibilité d’écrire un haïku sur leur travail à Costco, au restaurant ou à la station-service, personne ne leur a jamais demandé de le faire, tu sais ? Personne ne leur a jamais dit : « C’est un sujet sur lequel tu peux écrire. »

Lorsque j’ai commencé les ateliers, c’était parce que j’avais vu, à Buffalo où j’ai grandi, des usines fermer les unes après les autres. Dans la rue où je vivais, toutes les usines étaient littéralement fermées et les gens n’avaient aucun moyen de s’exprimer à ce sujet, si ce n’est en buvant jusqu’à plus soif ou quoi que ce soit d’autre, n’est-ce pas ?

Je voulais un espace pour que les gens puissent dire : « C’était mon travail. Je l’ai fait pendant 30 ou 40 ans. J’aimais mes collègues, mais ma fille travaille ici et elle vient juste d’obtenir une hypothèque sur sa maison. Et où va-t-elle pouvoir gagner 50 000 ou 60 000 par an ? » Tu ne feras pas cela en travaillant chez McDonald’s après la fermeture de l’usine Ford. Tu es dans le chagrin et le désespoir. C’est pourquoi il est devenu très important d’avoir un endroit où faire cela, tu sais ?

Ma femme a filmé les travailleur·ses devant l’usine Ford en train de lire leurs poèmes dans le Minnesota. J’ai ensuite emporté ce DVD en Afrique du Sud et je l’ai présenté dans les usines de Pretoria et de Port Elizabeth. Les ouvrièr·es ont ensuite répondu par des poèmes. Ils ont découvert qu’iels pensaient que les travailleur·ses américain·es vivaient dans des rues pavées d’or, n’est-ce pas ? Et que leur travail était parfait. Alors que les travailleur·ses américain·es pensaient : « Oh, le travailleur sud-africain est en train de me voler mon emploi », non ? Les deux parties ont tiré une leçon très importante de ces poèmes qui vont et viennent. Parce qu’en tant que travailleur·se dans l’un ou l’autre de ces pays, tu n’as jamais l’occasion de rencontrer un travailleur·se dans l’autre pays.

En fait, lorsque je suis arrivé à Pretoria, nous n’avons pas pu organiser l’atelier à l’usine Ford. La direction avait interdit à tout visiteur·se de venir pendant la semaine où j’étais dans le pays […] parce qu’elle craignait que cela ne se produise ! Des travailleur·ses d’un pays dans un autre pays qui se parlent, tu sais ? Qui aurait cru que la poésie pouvait être aussi dangereuse ?

Michael Nardone: Il me semble que deux choses se présentent ici. Avec ce sentiment de solidarité, il y a non seulement la saisie de la vie et des moyens de subsistance des gens dans ce monde financier dans lequel nous vivons actuellement, mais aussi la saisie des espaces de communication et d’expression. L’un des moyens de prévenir le désespoir et l’empiétement du fascisme – qui ne semble que trop réel en ce moment – est de créer des espaces où les gens peuvent exprimer ce qu’ils vivent.

Mark Nowak: Oui, tu sais, c’était intéressant d’essayer de retracer une histoire dans le monde littéraire plus accepté pour ensuite faire le lien avec le travail que nous faisons à la Worker Writer School. L’une des choses qui se passe dans le livre, c’est qu’il commence avec Baraka, qui était un de mes mentors, […] et sa capacité persistante à se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de ces espaces académiques. Par exemple, j’ai traîné avec Baraka à la convention nationale du Parti communiste des États-Unis. Il était considéré comme un poète, mais aussi comme un philosophe et un leader politique. Cette tradition m’a donc permis d’entrer en contact, au niveau international, avec une sorte de tradition d’écriture ouvrière.

Au Nicaragua, en Afrique du Sud en particulier, où les syndicats organisaient des ateliers d’écriture créative, publiaient des livres de poésie – j’en parle beaucoup notamment de Black Mamba Rising – et organisaient des événements dans des stades de football où des poètes lisaient des poèmes, et où il y avait des foules comme ça. C’était une tradition incroyable.

Michael Nardone: [adressant le public] Mark fait une sorte de lecture engagée avec une série de travailleur·ses de Foxconn que je trouve fascinante parce que, vous savez, ce sont les gens qui construisent nos iPads, nos iPhones, toutes sortes d’appareils numériques, dans cette méga-usine qui doit être plus vaste que je ne pourrais jamais l’imaginer.

L’usine souffre d’un taux de suicide massif, au point que le PDG a mis en place une sorte de filet cynique pour attraper les travailleur·ses du bâtiment de l’usine. Les poèmes documentent de manière très subversive l’existence de ces travailleur·ses.

Le personnage du poète a quelque chose de fascinant. Il y a quelque chose dans la poésie ouvrière, dans mon esprit, qui fait que l’on est un parmi d’autres ? La fonction d’auteur·ice s’exerce donc d’une manière très différente. Pourtant, on est un·e parmi d’autres. Je serais donc curieux d’en savoir plus sur la figure du poète ouvrièr·e en tant que forme ou quelque chose comme ça.

Mark Nowak: Vous savez, je pense que l’un des grands avantages d’être ici au Salon du livre, c’est qu’une grande partie de ce travail est diffusée par des gens comme Josh MacPhee, qui a conçu ce livre de poche pour nous, n’est-ce pas ? La tradition de la poésie ouvrière n’est pas quelque chose qui apparaît dans les maisons d’édition de New York ou dans les grands magazines. Elle provient d’espaces comme celui-ci. Comment pouvons-nous diffuser ce travail ?

L’une des choses avec lesquelles nous avons beaucoup expérimenté ces deux dernières années est l’idée de la lumière elle-même en tant que mécanisme de publication. Nous avons collaboré deux fois avec la Dia Art Foundation, qui a une longue tradition de travail avec des artistes visuel·les qui ont travaillé avec le langage et la lumière. L’année dernière, à l’occasion du May Day, nous avons travaillé avec elleux et avec un projectionniste appelé The Illuminator à New York […] pour prendre tout un groupe de poèmes de travailleur·ses et les projeter sur les piliers du pont de Brooklyn.

Je me souviens très bien de l’un des poètes du livre, Davidson Garrett. Il était chauffeur de taxi jaune depuis 40 ans. Il a dit : « Je ne peux même pas vous dire combien de centaines de fois j’ai conduit des passagèr·es sur le pont de Brooklyn. Et voici mes mots sur le pont pour que tout le monde puisse les lire et les voir pendant une nuit. » Nous cherchons donc des moyens d’utiliser différents types de mécanismes de publication pour diffuser ce travail, car nous savons qu’il ne sera pas publié dans le magazine The Atlantic.

Michael Nardone: C’est très bien. Je veux dire qu’il y a quelque chose de fascinant ici parce que c’est comme une transformation de la figure du poète, mais aussi du public de lecteur·ices.

Pouvez-vous nous parler des choses qui vous ont surpris lors de ces ateliers ?

Mark Nowak: Je pense que ce qui m’a surpris, c’est le désintérêt de la communauté littéraire dans son ensemble. Ils sont intéressé·es par l’idée de l’atelier, mais ils ne sont pas intéressé·es par le produit de l’atelier, n’est-ce pas ? Je pense qu’une autre chose est la longévité – comme, je n’ai jamais imaginé que lorsque nous avons commencé ces ateliers à New York en 2010 ou 2011, que maintenant, à travers la pandémie et tout le reste, il y aurait des gens qui ont participé à ces tout premiers ateliers et qui viennent encore.

Les gens disent toujours qu’aux États-Unis, tous les six mois, il y a une rubrique dans l’un des grands journaux ou quelque chose du genre : « La poésie a-t-elle encore de l’importance ? » Et voici quelqu’un qui est chauffeur de taxi ou aide-soignant pour personnes âgées et qui suit un atelier de poésie depuis 14 ans.

Ils auraient dû lire tout le monde, n’est-ce pas ? Parce que nous utilisons Baraka et June Jordan, Darwish, les poètes cubain·es, les poètes ouvrièr·es chinois·es, tu sais, Shakespeare – nous utilisons tout, n’est-ce pas ? À ce point, ils devraient avoir une maîtrise en écriture créative, mais on ne leur donne aucun point d’ancrage dans le monde littéraire.

Je pense beaucoup à la distribution de ce travail. Et à certains égards, grâce aux médias sociaux, c’est un peu plus facile. Mais ce sont des plateformes de distribution tellement éphémères. Enfin, je suis sûre que nous pourrions avoir une grande conversation avec toutes les personnes présentes ici aujourd’hui sur la question de savoir comment diffuser ce travail à un plus grand nombre de personnes, n’est-ce pas ? Et, je ne sais pas, nous aurions probablement dû installer cette table au coin de la rue et avoir cette conversation parce que les gens s’arrêteraient.

Et je pourrais distribuer des exemplaires de cette anthologie ou de quelques livres de chapitres, vous savez, les vendre pour 5 dollars. « Regardez ! Ce sont tous des travailleur·ses qui écrivent des poèmes ! » C’est comme un défi perpétuel pour tout le travail que nous faisons : comment le faire connaître à des gens qui seraient intéressés ?

Mais je me souviens d’avoir vu un film sur Bertolt Brecht, dans lequel Brecht disait que sur sa tombe, il voulait qu’on écrive : « Il a fait des suggestions ». Et j’adore cette idée. Par exemple, transformons un poème en enseigne lumineuse dans une vitrine. Projetons-le sur le pont de Brooklyn. Distribuons-le au coin de la rue et organisons des ateliers. Que pouvons-nous faire d’autre pour diffuser ce travail ?